등록 : 2013.03.05 21:53

수정 : 2013.03.05 22:04

|

|

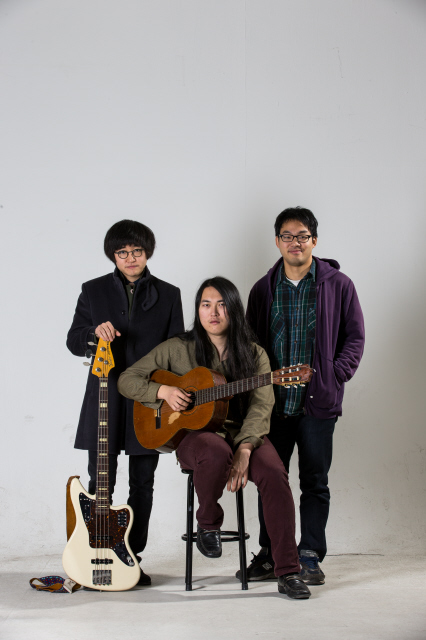

자립음악생산조합. 조영훈, 단편선, 박다함 한겨레박승화

|

이번에 인터뷰할 대상은 다소 특이하다. 특정 개인이 아니고 ‘자립음악생산조합’이라는 단체다. 단체를 인터뷰한다…. 다소 생소할 수 있다. 그러나 이들이 과거 ‘두리반 투쟁’에 참여했다는 사실을 안다면, 왜 이번 인터뷰 대상이 자립음악생산조합인지 짐작할 수 있을 것이다. 일회성 ‘투쟁’에 멈추지 않고 ‘협동조합’이라는 제도로 나아가고자 하는 이유를 인터뷰에서 그려낼 필요가 있었다.

K팝도 있고, 이제 싸이 같은 ‘월드스타’도 있지만, 이렇게 거대 기획사가 공장에서 물건 찍듯이 만들어내는 음악과는 다른 음악도 있다. 그것은 이른바 ‘홍대신’이라 부르는 ‘홍대 인디밴드 문화’이다. 물론 인디밴드라고 해서 음악을 ‘사고파는 일’에서 자유로울 수는 없다. 이들도 공연 장소를 마련하기 위해 클럽의 눈치를 봐야 한다. 그러나 이들은 음악을 생산·공급하는 문화산업의 논리와 일정하게 거리를 둘 수밖에 없다.

생산하는 상품의 품질을 보장해야 하는 산업 원리에 비추어보면, 인디밴드라고 불리는 일군의 음악집단은 아마추어처럼 보일지도 모른다. 그러나 얼마 전 내한공연을 한 패티 스미스 같은 ‘펑크록의 전설’을 상기한다면, 아마추어에서 시작하지 않은 가수는 없다고 말할 수 있다. 한국에는 왜 패티 스미스 같은 가수가 없는지 개탄하는 이들에게, “눈을 들어 인디밴드를 보라”고 말해줄 수 있는 짧은 기간이 있었다. 그러나 홍대 앞 문화의 상업화와 도시개발은 인디밴드에 대한 희망을 서서히 잦아들게 만들었다.

<기사 전문은 <나·들> 인쇄판에서 볼 수 있습니다.>

이택광 경희대 영미문화전공 교수

관련기사