등록 : 2013.03.05 18:43

수정 : 2013.03.05 18:44

|

|

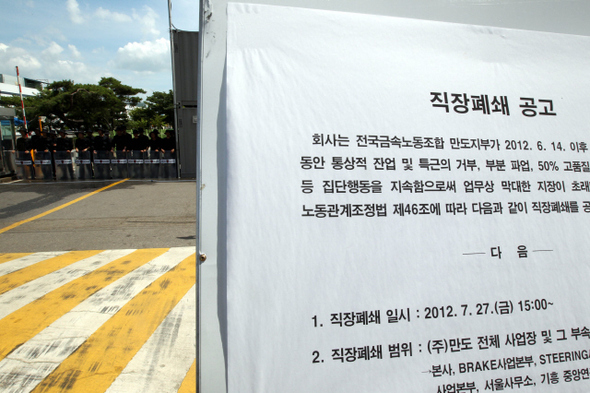

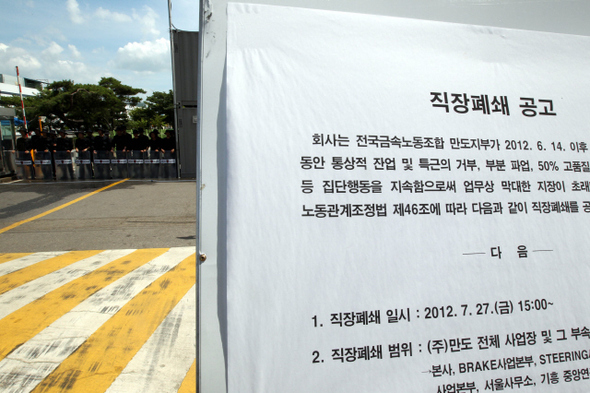

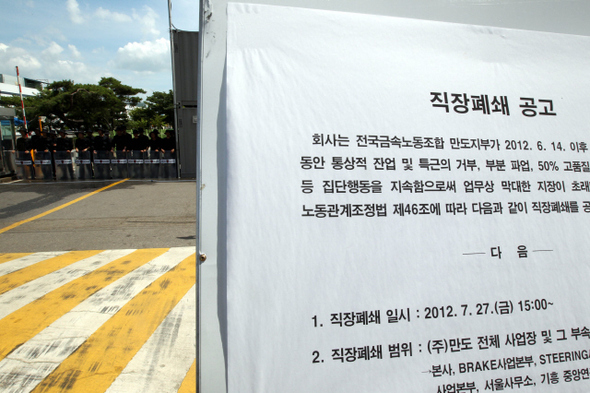

2일 오후 경기 평택시 포승읍 만호리 만도공장 후문에서 경비용역업체 지원 직원들이 파업과 함께 직장폐쇄된 공장 출입을 통제하고 있다. 공장문이 콘테이너등으로 막혀 있다. 공장폐쇄를 알리는 입간판이 서 있다. 평택/김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

|

1997년 국제통화기금(IMF) 경제위기는 재벌 중심의 성장 전략이 한계에 부딪혔다는 사실이 충격적으로 드러난 사건이다. 한보·기아·대우 그룹 등 굴지의 재벌이 잇따라 부도 처리되며 재벌 집단은 각자도생(各自圖生)의 길로 접어든다. 도저히 부실을 떨어낼 수 없는 재벌은 역사속으로 사라지고, 정부의 선택을 받은 그룹은 ‘빅딜’이라는 사업구조 재편을 통해 재도약에 나섰다. 위기 국면에 일어난 자본 재편인 셈인데, 삼성이나 현대차 같은 거대 재벌이 오늘날 존재하게 된 배경이기도 하다.

한라그룹은 그룹 해체 수순을 밟는 쪽이었지만, 구조조정의 경로는 독특했다. 18개에 이르던 계열사가 상호 지급 보증, 과잉 투자 등의 양상을 보인 것은 재벌 일반의 부실 유전자를 공유하고 있었지만, 부실 처리 과정은 다른 재벌과 달랐다. 한라그룹 구조조정은 미국계 금융 자본인 로스차일드가 제안한 프로그램에 따랐다. 정부 칼끝에 좌우된 대부분의 재벌 구조조정과는 출발부터 달랐다. 한라그룹은 1998년 3월 “로스차일드로부터 10억 달러의 자금을 들여오기로 했다”고 발표했다.

이후 로스차일드는 구체적인 구조조정 방안을 제시했는데, 당시로선 매우 생소한 방식의 프로그램이었다. 한라그룹의 부실 채권을 로스차일드가 일으킨 브리지론(자금이 급히 필요할 때 일시적으로 조달하기 위해 도입되는 자금)으로 갚아 한라그룹 계열사를 정상화시킨 뒤, 이를 외국 기업에 매각하는 것이 이 프로그램의 주된 뼈대였다. 이 과정에서 채권단과 로스차일드가 부실 채권 탕감 규모를 놓고 지난한 줄다리기를 벌인 끝에, 로스차일드는 한라그룹 부실 채권의 61%를 탕감받은 뒤 나머지 빚을 갚고, 순차적으로 한라 계열사들을 쪼개서 해외 자본에 매각했다.

<기사 전문은 <나·들> 인쇄판에서 볼 수 있습니다.>

김경락 <한겨레> 경제부 기자 sp96@hani.co.kr

관련기사